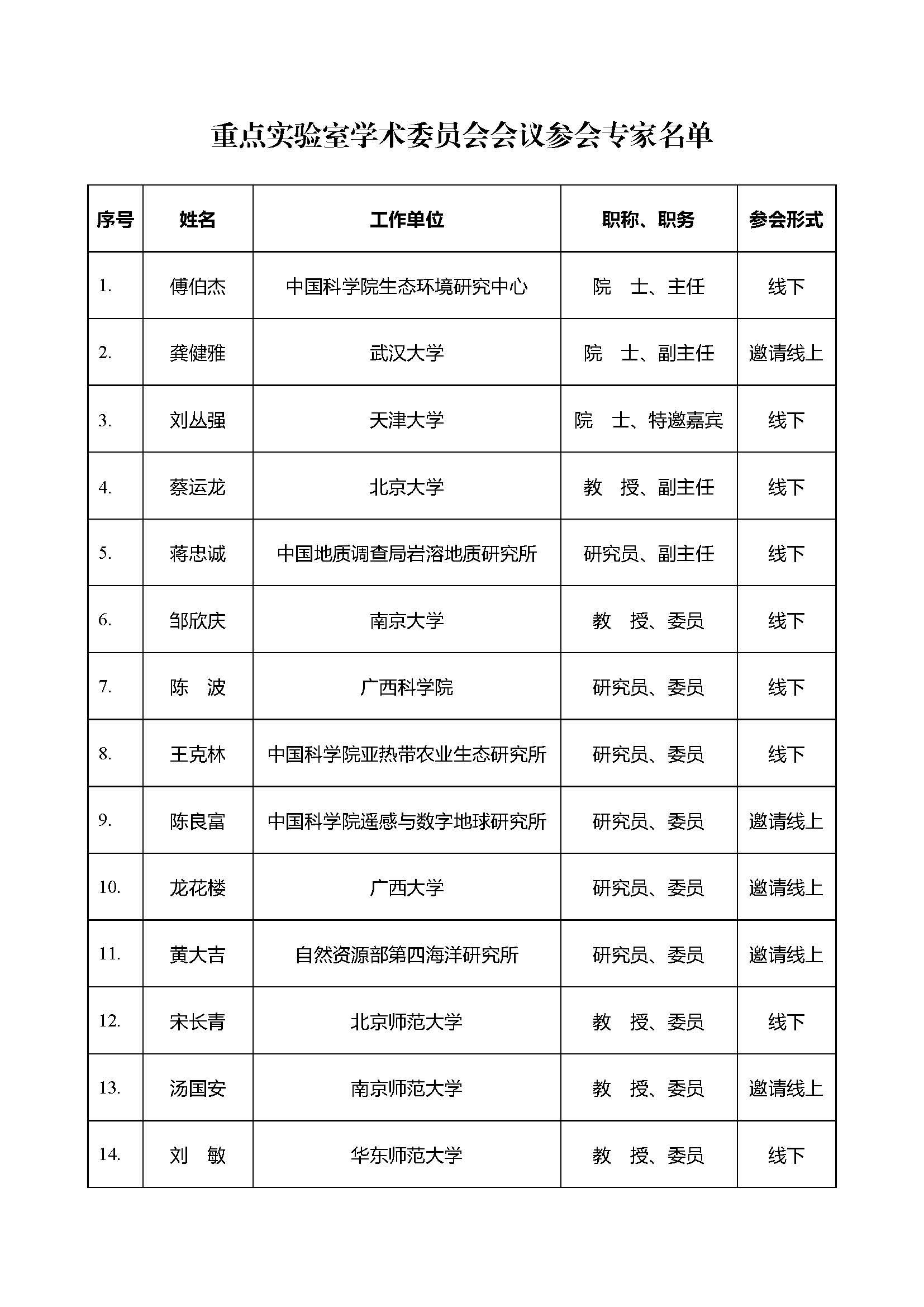

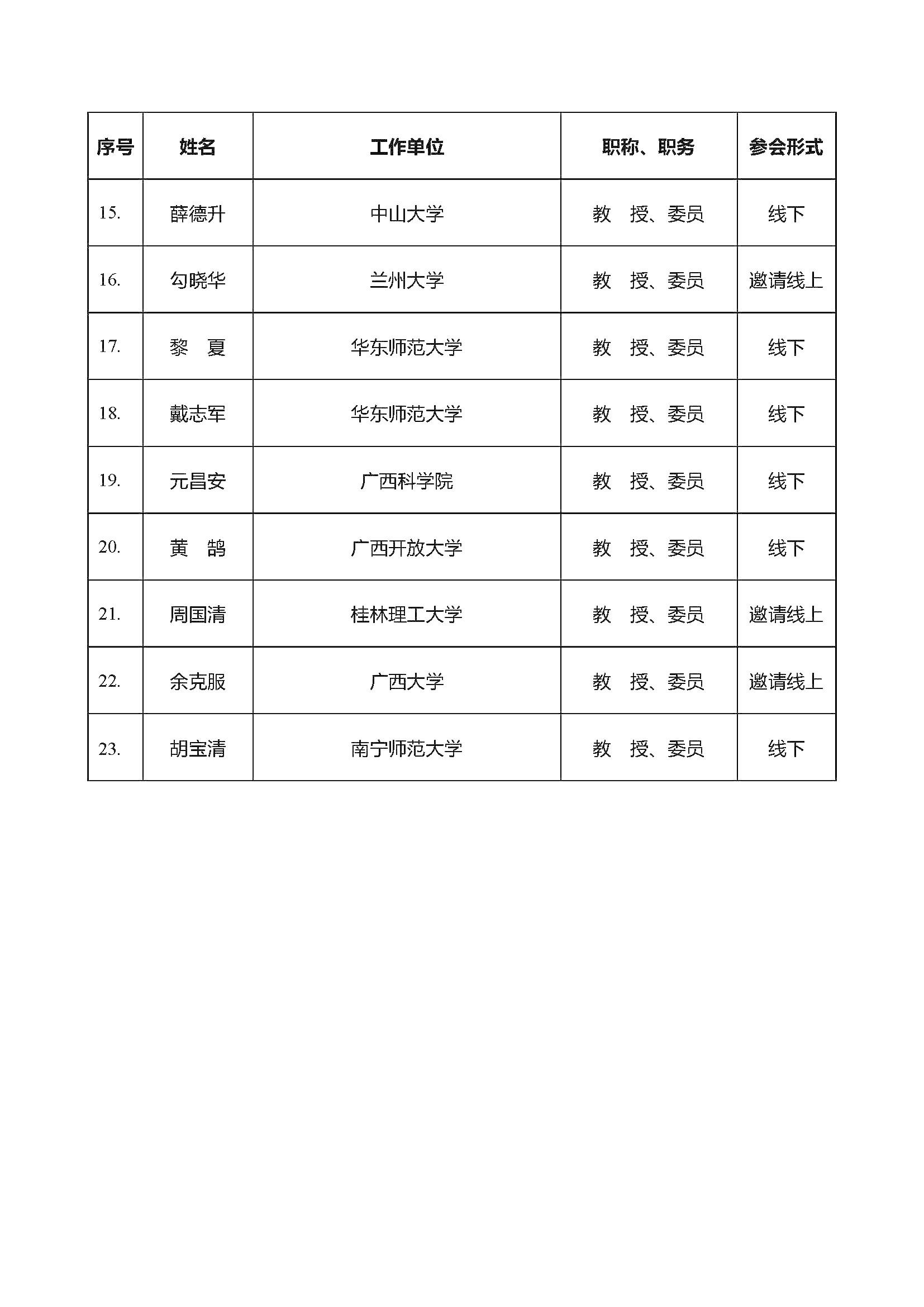

北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室简介

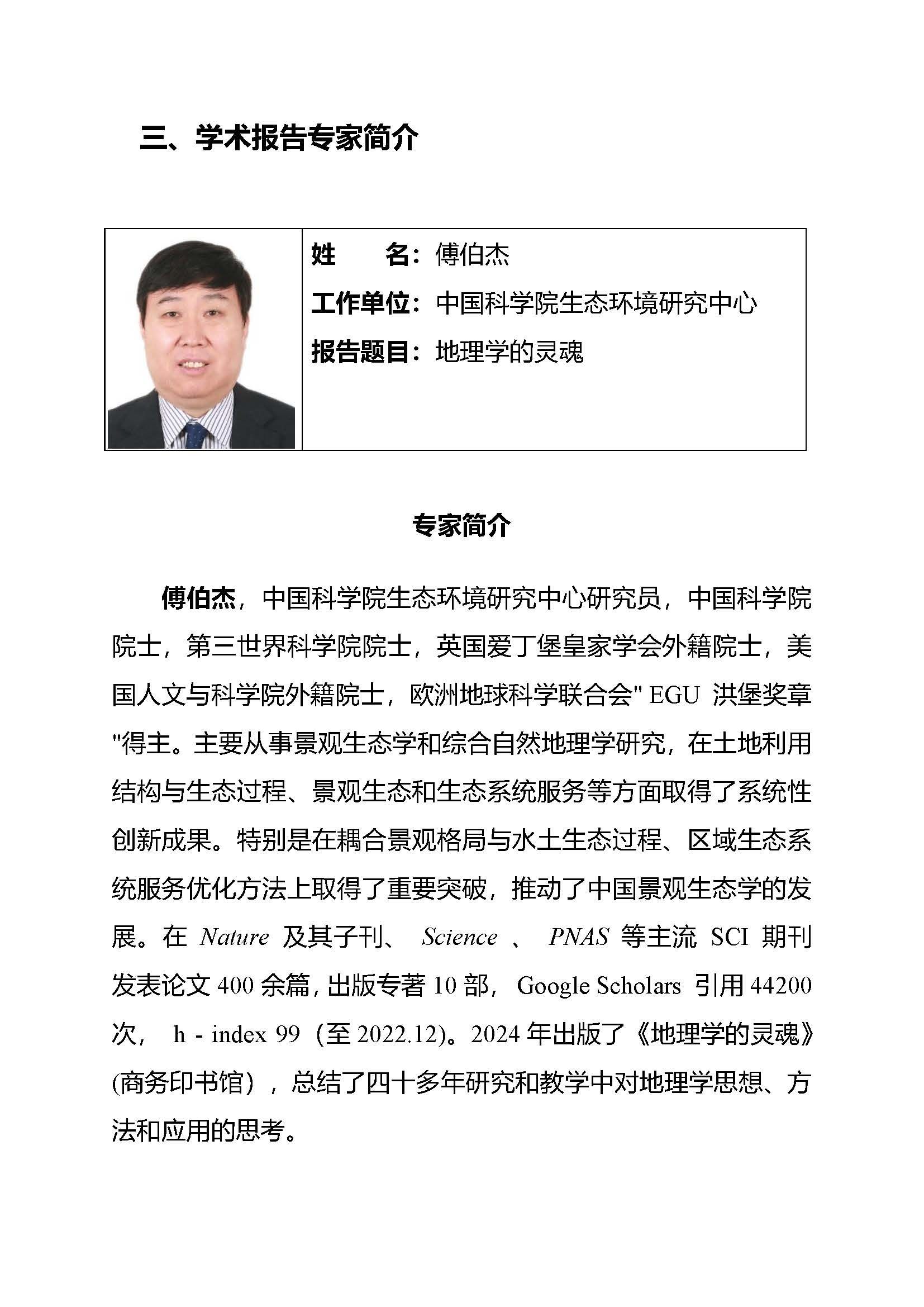

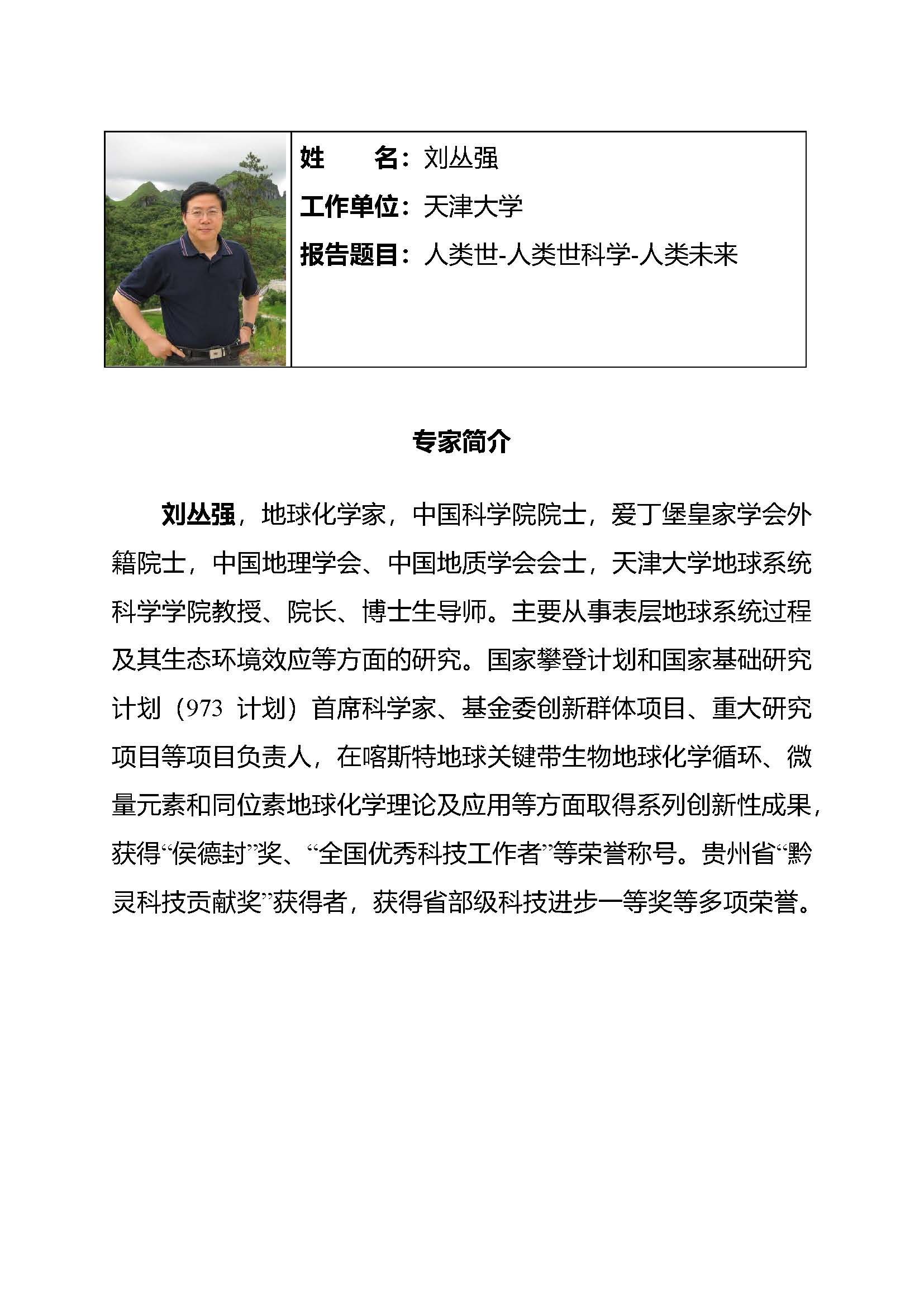

北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室(南宁师范大学)(Key Laboratory of Environment Change and Resources Use in Beibu Gulf, Ministry of Education, Nanning Normal University, Nanning, 530001, China.简称KLGER)始建于2002年的广西高校资源与环境信息系统重点实验室,于2009年经教育部批准立项建设为省部共建教育部重点实验室,并于2014年12月17日正式批准为北部湾环境演变与资源利用教育部重点实验室,2020年顺利通过第一次评估,现任学术委员会主任和实验室主任分别由傅伯杰院士和胡宝清教授担任。

实验室遵循“五个更大”和壮美广西的战略需求,以广西北部湾海岸带为核心靶区,面向桂西南喀斯特、西江流域和东盟边境延伸的脆弱复杂山-江-海-边环境系统为研究对象,采用3S技术、数据挖掘和模型模拟等特色技术,设置陆海环境演变机制及其区域响应研究、山江海地域系统耦合与可持续性研究和陆海生物多样性及资源持续利用三个研究方向,同时衍生建设生态遥感国际联合实验室等5个省级、校级实验室和山江海人地系统与可持续发展研究中心等5个省级研究中心(技术工程研究中心和特色智库),开展基础研究-应用基础研究-社会服务等链条式研究,在海岸带资源环境、喀斯特生态环境、边境环境与地缘发展、遥感监测与空间大数据等方面形成自己的研究特色。

实验室构架清晰、组织明确、功能完备,下设4个研究中心,即人地耦合与乡村振兴、环境演变与区域响应、海洋牧场与智慧海洋、地标作物与智慧农业等研究中心,在山江海人地系统耦合与国土空间优化(喀斯特、流域和海岸)、斜坡带-海岸带环境演变与区域气候变化响应及人类活动、陆海生物多样性保护、生态系统恢复和国家公园建设、北部湾海洋动力过程、生态环境效应及其海洋牧场应用、面向地标作物+智慧农业的互联网+遥感与大数据技术应用等研究领域取得系列成果。实验室还拥有10个测试分析专业实验室、弄岗喀斯特生态系统等8个野外科学观测研究站、数据与空间信息处理中心和成果转化与科技扶贫应用中心等技术平台。实验室总面积达4600多平方米、仪器设备超过3500万元,具备承担各类科技创新与任务攻关的能力。

基于“引进人才、外聘专家、自我培养”的团队建设模式,实验室现已凝聚一支学历层次高、创新协同能力强、职称与年龄结构合理、学术地位较高的研究队伍。实验室现有科研人员117人,其中固定人员70人,流动人员47人。研究人员中,拥有国家优青、中科院百人计划、教育部新世纪优秀人才支持计划、八桂名师、广西特聘专家、广西优秀专家、广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校海外百人计划、教育部教学指导委员会委员等省部级人才20人;具有博导资格14人、正高级职称26人、副高级职称30人;博士学位者62人,海外经历者10人,40岁及以下人员29人,逐渐形成一支人员结构合理、学历层次高、学术造诣深的创新团队。

实验室科研基础扎实,创新能力突出,成果丰硕。近年来,实验室承担各类纵向和横向科研项目400多项,累计科研经费1.4亿元;发表学术论文600余篇,出版学术专著56部;获得或申请国家专利58项、登记软件著作81项;获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖1项,广西科技进步奖14项,广西社科优秀成果25项。

实验室在学科建设与人才培养方面均取得积极进展,现已拥有自然地理学、软件工程、区域经济学和应用数学等自治区(优势特色)重点学科,拥有地理学、环境科学与工程等两个一级学科硕士点,区域环境学、土地资源管理、区域经济学和旅游管理等二级学科硕士点,现为广西地理学一级博士点授权建设点和地理学广西一流学科建设单位。实验室设立大学生培养创新基地和广西海洋科普和意识教育基地,开办了北部湾海岸带科学与工程、喀斯特生态环境与石漠化治理和西江流域生态环境与综合管理等创新班。实验室现为广西第一批院士工作站、广西西江流域生态环境与一体化发展协同创新中心、广西土壤重金属污染防治研究人才小高地、北部湾海岸带科学与可持续发展协同创新中心等科研平台的支持或支撑单位。

秉承“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,实验室将紧密结合“沿边、沿海、沿江”的地缘格局优势,坚持走“产、学、研”相结合的自主创新发展道路,争取成为区内一流、国内外有较大影响的北部湾资源环境大数据与决策支持智能服务、平陆运河绿色廊道建设关键技术、喀斯特石漠化生态治理与区域可持续发展等研究及高层次人才培养的重要基地,并实现“立足广西,面向中国-东盟”的建设目标。

广西地表过程与智能模拟重点实验室简介

瞄准脆弱区复杂人地系统科学国际前沿,聚焦“一带一路”倡议和生态文明建设、乡村振兴、向海经济等国家战略,以构筑西部陆海新通道、山江海人地系统新支点、特色农作物与海洋资源利用新地标为主旨,立足广西独特区位优势,探索广西特色自然地理要素特征及其变化的机理机制,与其产生的影响和人类如何响应。通过探索发现其演变规律,以及自然和人文驱动要素的归因,以推动广西生态文明建设和绿色科技创新,加快融入粤港澳大湾区和中国-东盟经济圈,促使广西在全国构建新发展格局中发挥更加重要作用。

实验室以地表过程与人地系统耦合、地理环境监测与智能模拟、自然资源利用与生态修复为研究方向,组建地理综合、生物地理、生态遥感、海岸海洋和农业信息等研究团队,开展全球变化背景下中国(广西)-东盟“山-江-海-边”复杂空间的景观格局-过程-功能及其生态系统服务提升为主线的科学研究。

重点研究内容包括:

(1)基于区域研究的视角,立足于“山-江-海-边”过渡性国土空间特征,通过“要素-过程-格局”的综合研究模式,探讨中国(广西)-东盟脆弱区(如喀斯特区域)地表过程与人地系统耦合机制,为山水林田湖草统筹共治奠定理论基础。

(2)基于生态风险管理的视角,以复杂性思维和人-水和谐理念为指导,以西江-珠江流域、北部湾独流入海流域为重点研究对象,综合运用监测分析、3S技术、模型分析和系统模拟等多学科交叉研究方法,对流域社会-生态系统动态监测-耦合机制-生态风险-情景模拟-综合管理-战略决策进行集成研究,构建陆海统筹管理模式,促进广西融入粤港澳大湾区建设。

(3)以在桂西喀斯特地区、北部湾海陆交错区及周边东盟地区的生态脆弱区为主要研究区域,构建卫星、无人机遥感和地面观测等相结合的多尺度生态系统观测框架,形成了“水-土-气-生-人”大数据监测体系,阐明地表关键带自然要素相互作用过程的机理,服务于区域生态文明建设。

(4)基于地理环境与社会经济尤其是陆海旅游物流大数据,应用人工智能模拟技术,以区域/流域一体化为主线模拟研究自然资源环境、城市、产业及政策等的相互关系,促进区域高质量协调发展。

(5)基于国土空间资源禀赋及社会经济发展要素变化,推进国土空间优化配置探索快速城镇化进程中城乡融合、乡村重构、中国-东盟边境国土安全形态演变特征及驱动机制,服务于边境国土开发与边疆稳定。在此基础上建立广西地标作物栽培技术服务体系,探索扶贫产业链条和乡村振兴培育路径,构建乡村振兴北部湾样板,助力贫困地区社会经济高质量发展,服务乡村振兴战略。

实验室秉承“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,充分发挥广西“沿边、沿海、沿江”的地缘格局优势,坚持走“产、学、研”相结合的自主创新发展道路,争取成为区内一流、国内外有较大影响力的广西人地系统多学科交叉创新、区域地理科学高层次人才培养和中国-东盟国际合作与学术交流高地,并实现“立足广西,服务西南,融入大湾区、面向东盟”的建设目标。